诗歌背后的故事

展开讲述者:俞閻路得

20世紀著名福音詩歌作家史丹斐(Ira. F. Stanphill),在父母薰陶下,12歲就決志奉獻;17歲創作了第一首詩歌,並隨佈道團巡迴佈道;22歲開始在德州、賓州及佛州神召會牧會。

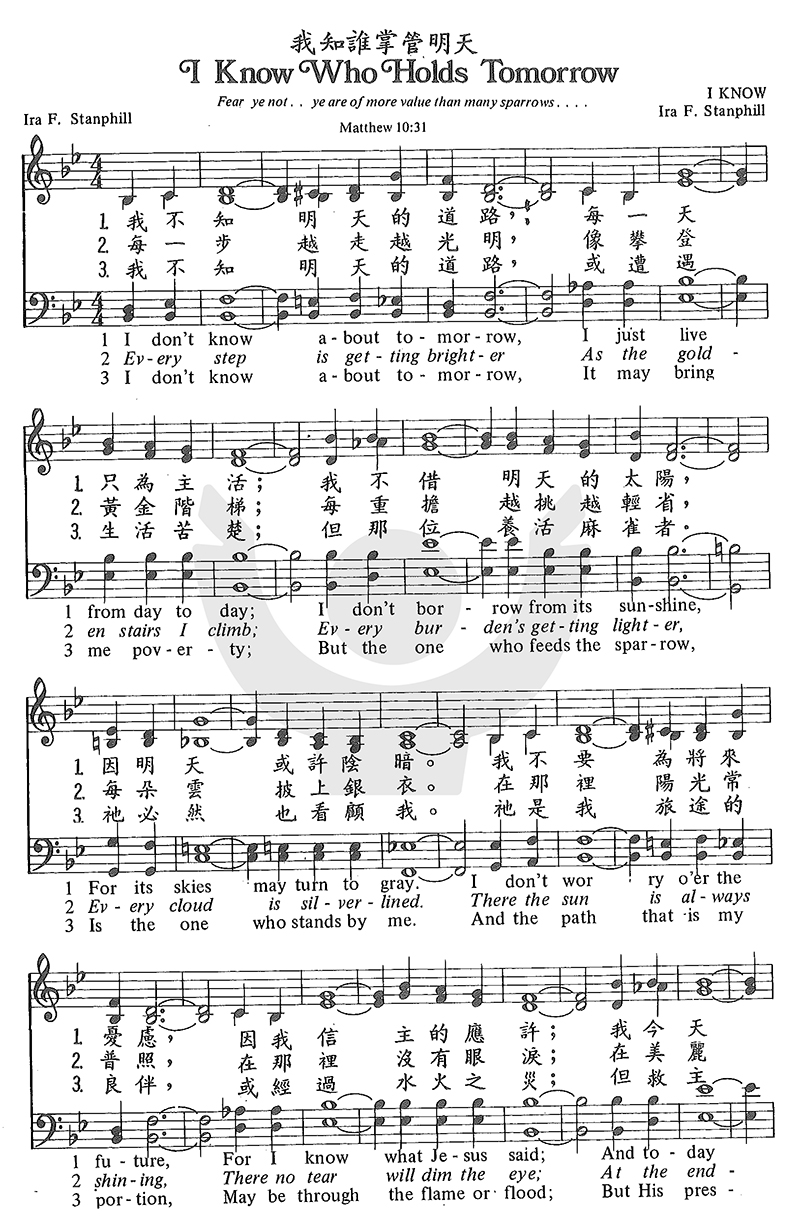

史丹斐同時也是一位歌唱家,足跡遍及美國和40多個國家;一生創作詩歌600餘首,《我知誰掌管明天(I Know Who Holds Tomorrow)》更是膾炙人口:

"我不知明天將如何,每一天只為主活,我不借明天的陽光,因明天或不晴朗。 我不要為明天憂慮,因我信主的應許,我今天要與主同行,因祂知前面路程。 ……"

能這樣詠唱信心的人,或許沒有遭遇過什麼患難?不然,史丹斐曾陷落人生谷底:妻子移情別戀,他雖一再寬恕挽回卻都未果,令他倍受折磨;特別是當有主內姊妹愛上他,他認為不宜再婚而不能與愛他的人在一起時,只有將痛苦和心意放在神的面前。

一日,在駕車途中,他內心大起掙扎,在感嘆自己的不幸時,不由得哼唱起來;那一刻,突然感到神與他步步同行!到家後,他即刻將這曲調在鋼琴上奏出──《我知誰掌管明天》,心中的困苦之情頓然釋放:

"每一步越走越光明,像攀登黃金階梯,每重擔越挑越輕省,每朵雲披上銀衣。 在那裡陽光常普照,不再有淚流滿面,在美麗彩虹的盡頭,眾山嶺與天相連。"

數月後,前妻車禍喪生。不久,他重建美滿的新生活。儘管這首詩歌誕生時,創作者的生活尚未明朗,甚至是陰霾重重,而當他憑著信心擺脫掉陰影,上帝就印證了祂的信實:

"仍然我不知明天將如何,或遭遇貧苦飢餓,但那位看顧麻雀者,祂必定也看顧我。 祂是我旅途的良伴,縱遭遇各樣災難,我救主必與我同在,祂寶血把我遮蓋。"

《我知誰掌管明天》情緒飽滿動人,每一句歌詞都像對聯,旋律的高低也隨之呼應。全曲48小節,8小節為一樂句,音調好似盪鞦韆,第一句由低向高,後半句也隨之升高;第二句由高往低,後半句跟著低下去;第三、四句相同。在第二句的11小節,作曲家非常巧妙地突然把一個音提高,然後轉到DD和弦,終止在V7和弦上,與第四句相異;四句都只在一個八度內進行。副歌突然升高,全曲的主題呈現出喜樂的高音:

"有許多未來的事情,我現在不能識透,但我知誰掌管明天,我也知誰牽我手。"

整首詩歌節奏完全一致,非常口語化。為了強調信心,「我不知」、「我不借」、「我不要」等句的最後一個詞都拉成長音,與後面的歌詞形成間隔,音樂也有規律地配合,真是完美默契。

近幾個月,我自己和身邊發生不少狀況,但每當默默禱告,抬頭望見天上太陽,感覺上帝同在時,就會想起這首歌,而史丹斐專心仰望主的態度也激勵我喜樂地高唱:我不知明天將如何,每一天只為主活!